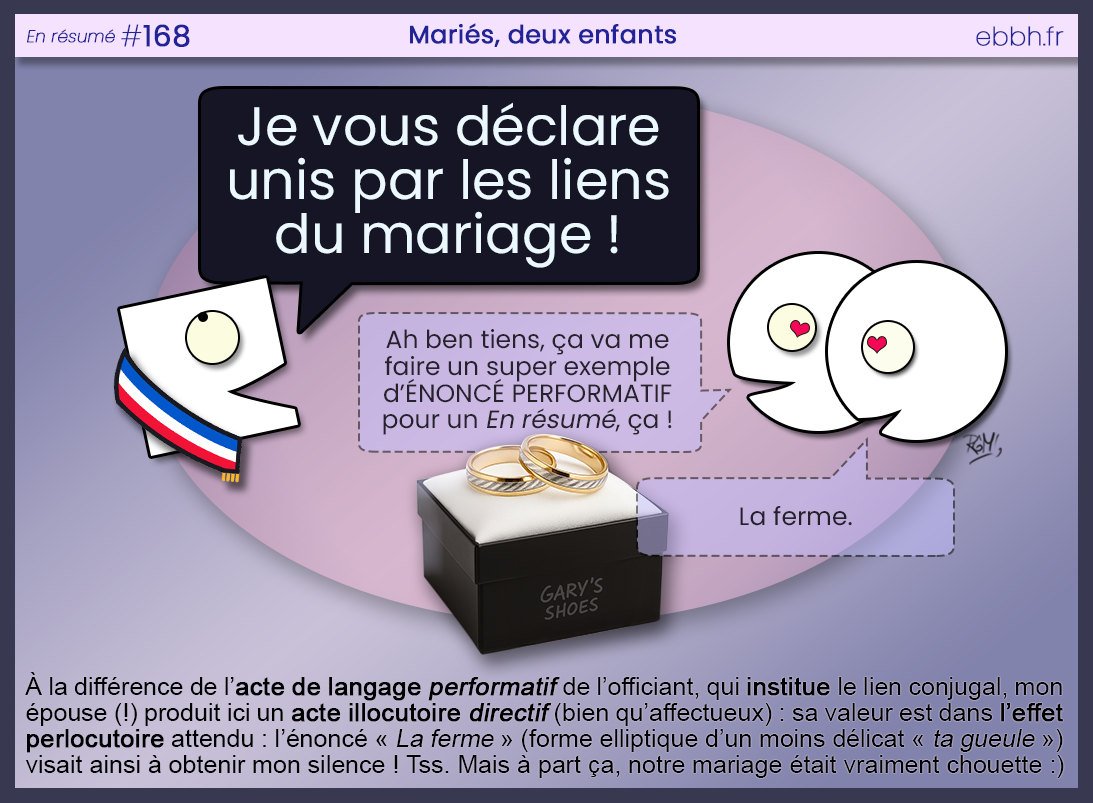

Les mots font des choses… Et pas seulement en se disant « oui » ! 😉

Puisque tu es là, je te déclare…

soutien d’EBBH !

Performatif : ✅ Sois-en remercié(e) !

Directif : clique ici 👉 Tipeee

Perlocutoire visé : un petit ☕ pour concrétiser ton soutien… et me tenir éveillé pour les prochains épisodes. Merci !

Note : ne pas confondre perlocutoire et percolateur, du coup.

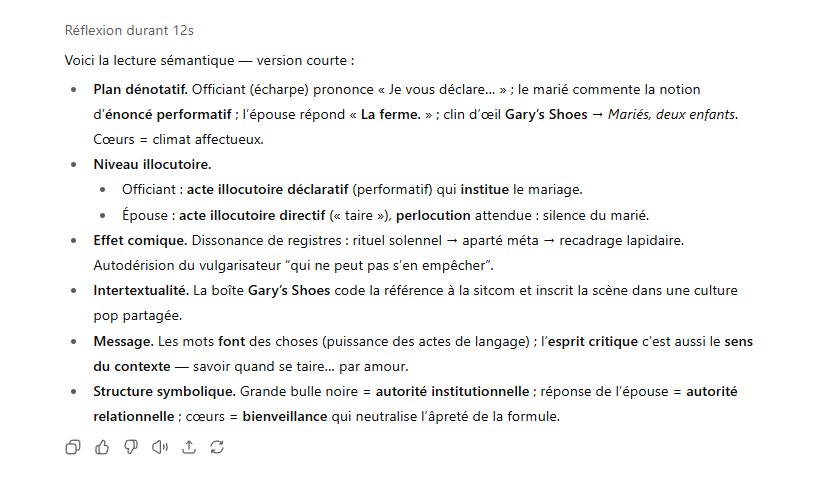

Allez tiens, puisque je continue d’être épaté par 2025, je vous mets la lecture sémantique de ChatGPT, que je sollicite maintenant toujours a posteriori pour vérifier à quel point je suis raisonnablement compréhensible par qui en fera l’effort. Et une fois encore, wow.

Faire de la déclaration du maire (ou de son remplaçant) un acte performatif (c’est l’exemple le plus fréquent pour expliquer ce concept) montre la vacuité du concept lui même.

Ce sont les époux qui se marient (le maire ne fait que le constater) et ce sont les signatures des mariés témoins et officiant qui font foi. Si l’officiant oublie la phrase, le mariage est malgré tout valide. Sans signatures, il ne l’est pas

Le performatif n’est pas franchement le sujet de l’épisode 😉

Au delà de signaler mon mariage en passant (après 34 de vie commune et à l’occasion de nos 50 ans, j’avais envie de marquer le coup !), il s’agit d’abord :

* d’autodérision sur le caractère souvent obsessionnel du scepticisme et de la vulgarisation

* de manière plus profonde et liée, de signaler que « ce n’est pas toujours le moment de l’esprit critique » (au sens large)

* d’intéresser le lecteur à la linguistique, et en particulier à la théorie des actes de langage (Austin/Searle avant tout). C’est un champ particulièrement intéressant à mon sens, en ce qu’il conduit à une prise de recul concernant la communication.

Sur les actes de langage performatifs, quand on y réfléchit un peu, il semble vite évident que c’est en effet sans grand intérêt concrètement. Pour le mariage, la signature compte d’abord évidemment, et en termes de « pouvoir des mots », le « Oui » qu’on échange est bien plus puissant. MAIS le grand « pouvoir » du performatif est de susciter l’intérêt de ceux qui découvrent le concept, et de faire réaliser que les mots ne sont pas juste des mots. Pour moi, c’est une façon d’amener à y réfléchir, et à s’intéresser à des choses bien plus utiles :

* d’abord, la catégorie générale « acte de langage » : le concept lui-même est éclairant. Parler, choisir de dire quelque chose, est d’abord un ACTE (avec des intentions, un contexte, un résultat…).

* Ensuite, ses différentes catégories : locutoire (les mots utilisés et leur sens direct), illocutoire (le message envoyé avec sa signification au delà de son sens immédiat), perlocutoire (l’effet sur le récepteur)

* les sous catégories d’actes illocutoires : assertifs, directifs, promissifs, expressifs, déclaratifs.

A noter que Searle abandonne, justement, la catégorie « performatifs », qui sont dissouts dans les autres catégories, selon le type d’acte performatif (directifs, promissifs… et déclaratifs, je crois, pour les trucs comme « je déclare la séance ouverte »).

Bref : c’est un champ assez vaste, et qui évolue évidemment encore. Mon propos n’est ni d’en proposer une expertise (je ne l’ai évidemment pas) ni de faire des gens des experts, mais simplement de donner envie de s’y intéresser assez pour prendre conscience de la richesse et de l’utilité de ces théorisations (en particulier, en terme de prise de recul, comme je le disais).

Et parfois, pour faire rentrer dans un domaine, il est plus intéressant d’attaquer par le plus aguicheur (la déclaration performative) que par le plus utile (ou récent).

Enfin c’est mon approche ici (et en général). Si des lecteurs/trices ont googlé (et certains m’ont dit l’avoir fait) « performatif », « illocutoire » ou « acte de langage », et ne serait-ce que parcouru les pages Wikipedia associées, alors mon objectif ici est atteint ! 🙂

Romain